40代女性に多い脊柱管狭窄症

40代女性は、脊柱管狭窄症を発症しやすい年代と言われています。

加齢による変化以外にも、女性特有の要因がいくつか考えられます。

ここでは、脊柱管狭窄症の概要と、40代女性が特に注意すべき点について解説します。

脊柱管狭窄症とは?

脊柱管狭窄症とは、背骨の中を通る脊髄神経の通り道である脊柱管が狭くなることで、神経が圧迫され、腰痛や足のしびれなどの症状を引き起こす病気です。

加齢による骨や靭帯の変化、椎間板ヘルニアなどが原因となることが多いです。

40代女性が脊柱管狭窄症になりやすい理由

40代女性は、加齢による変化に加え、女性ホルモンの減少や出産・育児による身体への負担など、脊柱管狭窄症のリスクを高める要因が重なりやすい年代です。具体的には下記のような要因が考えられます。

①ホルモンバランスの変化と脊柱管狭窄症

40代女性は閉経に近づくにつれ、女性ホルモンであるエストロゲンが減少していきます。

エストロゲンには、骨密度を維持する働きがあるため、減少すると骨がもろくなりやすく、脊柱の変形や不安定性を招き、脊柱管狭窄症のリスクを高める可能性があります。

②出産と脊柱管狭窄症

妊娠・出産は、骨盤底筋群を含む身体の様々な部位に負担をかけます。

出産時に骨盤が開くことで骨盤周囲の筋肉や靭帯が緩み、脊柱の安定性が低下することがあります。

また、産後の育児による姿勢の変化や無理な体勢も脊柱に負担をかけ、脊柱管狭窄症のリスクを高めることに繋がると考えられます。

③家事・育児による負担と脊柱管狭窄症

家事や育児は、中腰での作業や抱っこなど、腰に負担のかかる動作が多いです。長期間にわたるこのような負担の蓄積は、脊柱の変形や筋肉の緊張を招き、脊柱管狭窄症の発症リスクを高める可能性があります。

特に、育児中の抱っこ紐の使用や、子供の抱き上げ動作は、腰に大きな負担をかけるため注意が必要です。

| 要因 | 詳細 |

| ホルモンバランスの変化 | エストロゲンの減少により骨密度が低下し、脊柱の変形リスクが増加 |

| 出産 | 骨盤の開きや靭帯の緩みによる脊柱の不安定化 |

| 家事・育児 | 中腰姿勢や抱っこなどによる腰への負担の蓄積 |

これらの要因が複合的に影響することで、40代女性は脊柱管狭窄症を発症しやすくなると考えられています。

脊柱管狭窄症の症状

脊柱管狭窄症の症状は、狭窄の程度や部位、個々の体質によって大きく異なります。

初期症状から徐々に進行していく場合もあれば、ある日突然激しい症状が現れる場合もあります。

また、40代女性特有の症状も見られます。

初期症状

初期には、腰や背中の痛み、張り、違和感などが現れます。

これらの症状は、安静にしていると軽快することが多いですが、長時間の座位や立位、同じ姿勢を続けることで悪化する傾向があります。

また、前かがみになると楽になるという特徴も挙げられます。

さらに、疲れやすい、冷えやすいといった症状が現れることもあります。

進行した際の症状

症状が進行すると、間欠性跛行と呼ばれる特徴的な症状が現れます。

これは、しばらく歩くと足にしびれや痛み、だるさを感じ、歩行が困難になる症状です。

少し休むと再び歩けるようになるため、休んでは歩き、休んでは歩きを繰り返すことになります。

また、排尿障害や排便障害が現れる場合もあります。

さらに、下肢の感覚障害として、しびれや冷感、灼熱感などが生じることもあります。

重症になると、下肢の麻痺が起こることもあります。

40代女性特有の症状

40代女性の場合、更年期障害の症状と脊柱管狭窄症の症状が重なることがあり、診断が難しくなるケースがあります。

更年期障害では、自律神経の乱れによって、ほてりやのぼせ、発汗、めまい、動悸、イライラ、不安感などの症状が現れます。

これらの症状が脊柱管狭窄症の症状と似ているため、どちらの症状なのか判断しづらいことがあります。

また、家事や育児による疲労の蓄積も症状を悪化させる要因となります。

| 症状の段階 | 主な症状 |

| 初期 | 腰や背中の痛み、張り、違和感、安静時に軽快、長時間の座位や立位で悪化、前かがみで楽になる、疲れやすい、冷えやすい |

| 進行期 | 間欠性跛行、排尿障害、排便障害、下肢の感覚障害(しびれ、冷感、灼熱感など)、下肢の麻痺 |

| 40代女性特有 | 更年期障害の症状との重複(ほてり、のぼせ、発汗、めまい、動悸、イライラ、不安感など)、家事・育児による疲労の蓄積による症状悪化 |

鍼灸が脊柱管狭窄症に効果的な理由

脊柱管狭窄症の症状緩和に、鍼灸が効果的であるといわれています。

その理由として、主に3つの作用が挙げられます。

血行促進作用

鍼灸治療は、血行を促進する効果があります。

鍼を刺入することで、皮膚や筋肉に微細な損傷が生じます。

体はこれを修復しようと働き、その過程で血流が促進されます。

血行が促進されると、筋肉や神経への酸素供給が向上し、脊柱管狭窄症によって引き起こされる痛みや痺れなどの症状が緩和されると考えられています。

筋肉の緩和作用

脊柱管狭窄症では、周囲の筋肉が緊張し、症状を悪化させることがあります。

鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和する効果も期待できます。

鍼刺激が自律神経系に作用し、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、痛みや痺れを軽減すると考えられています。

また、トリガーポイントと呼ばれる筋肉の硬結部位に鍼を刺入することで、より効果的に筋肉の緊張を緩和することができます。

神経の興奮を抑える作用

脊柱管狭窄症では、神経が圧迫され、興奮状態になることで、痛みや痺れなどの症状が現れます。

鍼灸治療には、神経の興奮を抑える作用があるとされています。

鍼刺激が神経伝達物質の分泌に影響を与え、神経の興奮を抑制することで、痛みや痺れを軽減する効果が期待できます。

具体的には、エンドルフィンやセロトニンといった神経伝達物質の分泌が促進され、鎮痛効果をもたらすと考えられています。

| 作用 | メカニズム | 効果 |

| 血行促進作用 | 鍼刺激による微細な損傷の修復過程で血流が促進 | 酸素供給向上による痛み、痺れの緩和 |

| 筋肉の緩和作用 | 自律神経系への作用、トリガーポイントへの刺激 | 筋肉の緊張緩和、血行促進による痛み、痺れの軽減 |

| 神経の興奮を抑える作用 | 神経伝達物質(エンドルフィン、セロトニン等)の分泌促進 | 鎮痛効果による痛み、痺れの軽減 |

脊柱管狭窄症に対する鍼灸治療のメカニズム

脊柱管狭窄症の症状緩和に鍼灸が効果的であることは、経験的に知られてきました。

そのメカニズムについて、近年研究が進み、様々な作用が解明されつつあります。

ここでは、痛みやしびれの改善メカニズムを中心に解説します。

鍼灸による痛みの軽減メカニズム

脊柱管狭窄症による痛みは、神経根の圧迫や炎症、血行不良などが原因で起こります。

鍼灸治療はこのような痛みの原因に多角的にアプローチすることで、症状の緩和を目指します。

①ゲートコントロール理論

鍼刺激は、触覚を伝える神経線維を活性化させます。

この活性化によって、痛みを伝える神経線維の伝達を抑制する「ゲートコントロール理論」に基づき、痛みが軽減されると考えられています。

鍼を刺入する部位の周辺に軽い痛みを感じることもありますが、これはゲートコントロール理論における触覚刺激による効果と考えられます。

②内因性オピオイドの放出

鍼灸刺激は、脳内でモルヒネ様物質である内因性オピオイド(エンドルフィン、エンケファリン、ダイノルフィンなど)の放出を促進するといわれています。

これらの物質は、鎮痛作用を持つため、鍼灸治療による痛みの軽減に繋がると考えられています。

③血行促進作用

鍼灸刺激は、自律神経系に作用し、血管拡張作用をもたらします。

血行が促進されることで、神経根への酸素供給が向上し、炎症物質の除去も促進され、痛みの軽減に繋がります。

鍼灸による痺れの改善メカニズム

脊柱管狭窄症によるしびれは、神経根への圧迫や血行不良によって引き起こされます。

鍼灸治療は、これらの原因に働きかけることで、しびれの改善を促します。

①神経伝達機能の改善

鍼灸刺激は、神経の伝達機能を改善する効果があるとされています。

神経伝達物質の放出を促進したり、神経線維の修復を促すことで、しびれの改善に繋がると考えられています。

②筋緊張の緩和

脊柱管狭窄症では、周囲の筋肉が緊張し、神経を圧迫することで症状が悪化することがあります。

鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和させることで、神経への圧迫を軽減し、しびれの改善を促します。

| メカニズム | 痛みへの効果 | しびれへの効果 |

| ゲートコントロール理論 | 触覚刺激により痛みの伝達を抑制 | – |

| 内因性オピオイドの放出 | 鎮痛作用 | – |

| 血行促進作用 | 酸素供給向上、炎症物質除去 | 神経への栄養供給向上 |

| 神経伝達機能の改善 | – | 神経伝達を正常化 |

| 筋緊張の緩和 | 神経への圧迫軽減 | 神経への圧迫軽減 |

上記のように、鍼灸治療は脊柱管狭窄症の痛みやしびれに対して、様々なメカニズムで効果を発揮します。

ただし、鍼灸の効果には個人差があり、すべての人に同じ効果が得られるとは限りません。

症状の改善が見られない場合は、他の治療法も検討する必要があります。

鍼灸治療以外の脊柱管狭窄症対策

鍼灸治療以外にも、脊柱管狭窄症の症状を和らげたり、進行を遅らせたりする対策があります。

ここでは、日常生活でできるストレッチ、運動療法、そして注意点について解説します。

ストレッチ

脊柱管狭窄症の症状緩和には、硬くなった筋肉を柔らかくし、血行を促進するストレッチが有効です。

特に、腰回りや下半身のストレッチは重要です。

①腰痛ストレッチ

| ストレッチ名 | 方法 | 効果 |

| 膝抱えストレッチ | 仰向けに寝て、両膝を胸に引き寄せます。数秒間保持します。 | 腰の筋肉を伸ばし、柔軟性を高めます。 |

| 腰回しストレッチ | 両足を肩幅に開いて立ち、腰をゆっくりと回します。左右両方行います。 | 腰の筋肉をほぐし、血行を促進します。 |

| 猫背ストレッチ | 四つん這いになり、背中を丸めたり反らしたりします。 | 背骨の柔軟性を高め、姿勢の改善に役立ちます。 |

②下半身ストレッチ

| ストレッチ名 | 方法 | 効果 |

| ハムストリングスストレッチ | 椅子に座り、片足を伸ばし、つま先を上に向けます。上体を前に倒します。 | 太ももの裏の筋肉を伸ばし、腰への負担を軽減します。 |

| ふくらはぎストレッチ | 壁に手をついて、片足を後ろに引き、かかとを地面につけたまま、アキレス腱を伸ばします。 | ふくらはぎの筋肉を伸ばし、血行を促進します。 |

これらのストレッチは、無理のない範囲で行い、痛みを感じる場合はすぐに中止してください。

運動療法

適度な運動は、脊柱管狭窄症の症状改善に効果的です。

ウォーキングや水中ウォーキングなど、腰への負担が少ない運動がおすすめです。

①ウォーキング

ウォーキングは、全身の血行を促進し、筋力を強化する効果があります。

30分程度のウォーキングを、週に数回行うと良いでしょう。

痛みが出る場合は、距離や時間を調整してください。

②水中ウォーキング

水中ウォーキングは、浮力によって腰への負担が軽減されるため、脊柱管狭窄症の方にもおすすめの運動です。

水の抵抗を利用することで、筋力トレーニング効果も期待できます。

これらの運動も、無理なく継続することが大切です。

痛みが出た場合は、運動を中止し、様子を見てください。

日常生活での注意点

日常生活での姿勢や動作にも気を配ることで、脊柱管狭窄症の症状悪化を防ぐことができます。

①正しい姿勢を保つ

猫背や反り腰は、脊柱管を狭くする原因となります。

立っているときも座っているときも、正しい姿勢を意識しましょう。

特に、デスクワークが多い方は、こまめに休憩を取り、姿勢を正すように心がけてください。

②重いものを持ち上げるときの注意点

重いものを持ち上げるときは、腰を曲げずに、膝を曲げて持ち上げるようにしましょう。

また、重いものを持ち上げる際は、できる限り誰かに手伝ってもらうようにしてください。

③長時間の同じ姿勢を避ける

長時間の同じ姿勢は、腰への負担を増大させます。

デスクワークや車の運転など、長時間同じ姿勢を続ける場合は、こまめに休憩を取り、軽いストレッチを行うようにしましょう。

これらの点に注意することで、脊柱管狭窄症の症状を悪化させにくく、快適な日常生活を送ることができます。

まとめ

40代女性は、ホルモンバランスの変化や出産、家事・育児などによる身体への負担から、脊柱管狭窄症を発症しやすい傾向にあります。

脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなることで神経が圧迫され、腰痛や足のしびれなどの症状が現れます。

進行すると歩行困難になる場合もあります。

鍼灸治療は、血行促進、筋肉の緩和、神経の興奮を抑える作用などを通して、脊柱管狭窄症の症状緩和に効果が期待できます。

鍼灸治療は、痛みやしびれの原因となる筋肉の緊張や炎症を鎮めることで、症状の改善を促すと考えられています。

ストレッチや運動療法、日常生活での姿勢の改善なども併せて行うことで、より効果的な改善が見込めます。

つらい症状でお悩みの方は、鍼灸治療も選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

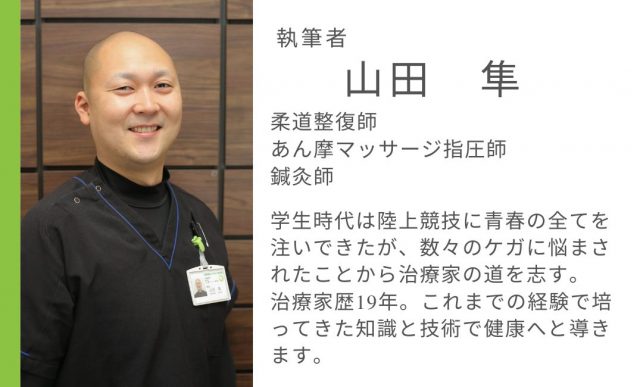

お悩みの方は当院へご相談ください。

お電話ありがとうございます、

三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。