坐骨神経痛で寝れない原因とは?

夜も眠れないほどのつらい坐骨神経痛。

その原因はさまざまですが、大きく分けて神経の圧迫や炎症が主な原因となります。

坐骨神経痛は、腰から足にかけて伸びる坐骨神経が何らかの原因で刺激または圧迫されることで、痛みやしびれなどの症状が現れる状態です。

では、具体的にどのような原因で坐骨神経痛が起こり、夜眠れなくなってしまうのでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

筋肉の緊張や炎症

長時間同じ姿勢での作業や、重いものを持ち上げるなど、腰や臀部に負担がかかる動作を繰り返すことで、筋肉が緊張したり炎症を起こしたりすることがあります。

特に、梨状筋やハムストリングスといった筋肉の緊張は、坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれの原因となることがあります。

デスクワークや車の運転が多い方は特に注意が必要です。

椎間板ヘルニア

背骨の骨と骨の間にある椎間板という組織が、加齢や外傷などによって飛び出し、坐骨神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こします。

特に、腰椎椎間板ヘルニアは坐骨神経痛の代表的な原因の一つです。

重いものを持ち上げた時や、くしゃみをした際に急激な痛みが出現することもあります。

脊柱管狭窄症

背骨の中を通る脊柱管が、加齢や変形性脊椎症などによって狭くなり、坐骨神経が圧迫されることで痛みやしびれが生じます。

特に、腰部脊柱管狭窄症は、間欠性跛行(歩行時の痛みやしびれのために歩行を中断せざるを得ない状態)を引き起こすこともあります。

安静にしていると症状が軽減し、歩行することで症状が悪化するのが特徴です。

梨状筋症候群

坐骨神経が、お尻にある梨状筋の下を通っているのですが、この梨状筋が緊張したり硬くなったりすることで坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こします。

臀部に痛みやしびれを感じ、長時間座っていると症状が悪化することがあります。

その他、坐骨神経痛を引き起こす原因

上記以外にも、坐骨神経痛を引き起こす原因はいくつかあります。

以下に、代表的なものをまとめました。

| 原因 | 説明 |

| 脊椎すべり症 | 腰椎の一部が前方にずれることで、神経が圧迫される状態です。 |

| 腰椎分離症 | 腰椎の一部に亀裂が入ることで、痛みが発生する状態です。スポーツをする成長期によくみられます。 |

| 腫瘍 | 脊椎や脊髄に腫瘍ができることで、神経が圧迫されることがあります。 |

| 感染症 | 脊椎や周辺組織の感染症が原因で、坐骨神経痛が生じることがあります。 |

| 妊娠 | 大きくなった子宮が坐骨神経を圧迫することで、坐骨神経痛を引き起こすことがあります。 |

これらの原因以外にも、日常生活での姿勢や運動不足、肥満なども坐骨神経痛のリスクを高める要因となります。

ご自身の生活習慣を振り返り、思い当たる点がないか確認してみましょう。

坐骨神経痛で寝れない時の症状

坐骨神経痛でなかなか寝付けない、あるいは夜中に痛みで目が覚めてしまう、というのはよくある悩みです。

睡眠不足は痛みを悪化させるだけでなく、日常生活にも支障をきたします。

坐骨神経痛によって引き起こされる睡眠障害の症状を理解し、適切な対処をすることが重要です。

夜間痛

坐骨神経痛の特徴的な症状の一つに夜間痛があります。

日中は気が紛れていても、夜になり横になると痛みが増強することがあります。

これは、就寝時の姿勢によって坐骨神経が圧迫されやすくなること、また日中の活動で疲労が蓄積し、炎症が悪化することが原因として考えられます。

痛みは鋭い痛みや鈍い痛み、焼けるような痛みなど様々です。

また、痛みは片側のお尻や太もも、ふくらはぎ、足先など、坐骨神経の走行に沿って現れることが多いです。

痛みの程度も人によって異なり、軽い痛みから激しい痛みまで様々です。

しびれ

坐骨神経痛に伴い、しびれが生じることもあります。

お尻、太もも裏、ふくらはぎ、足先などにピリピリとしたしびれやジンジンとしたしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れることがあります。

これらのしびれは、坐骨神経が圧迫されることで神経の伝達が阻害されることが原因です。

寝ている時にしびれが強くなる場合もあり、体勢を変えてもなかなか改善しないこともあります。

ひどい場合には、感覚が全くなくなる場合もあります。

足の冷え

坐骨神経痛によって血行が悪くなり、足が冷えることがあります。

特に足先が冷たくなることが多く、靴下を履いても温まらないこともあります。

また、片方の足だけが冷える場合もあります。

これは、坐骨神経の圧迫によって血流が阻害されることが原因と考えられます。

冷えは痛みやしびれを悪化させる要因にもなるため、注意が必要です。

| 症状 | 症状の特徴 | 考えられる原因 |

| 夜間痛 | 鋭い痛み、鈍い痛み、焼けるような痛みなど様々。片側のお尻や太もも、ふくらはぎ、足先など、坐骨神経の走行に沿って現れる。 | 就寝時の姿勢による坐骨神経の圧迫、日中の活動による疲労の蓄積と炎症の悪化。 |

| しびれ | ピリピリとしたしびれ、ジンジンとしたしびれ、感覚が鈍くなる、感覚がなくなるなど。お尻、太もも裏、ふくらはぎ、足先などに現れる。寝ている時に強くなる場合があり、体勢を変えても改善しないこともある。 | 坐骨神経の圧迫による神経伝達の阻害。 |

| 足の冷え | 特に足先が冷たくなる。靴下を履いても温まらない場合もある。片方の足だけが冷える場合もある。 | 坐骨神経の圧迫による血流の阻害。 |

これらの症状は、坐骨神経痛の一般的な症状であり、必ずしも全ての人が経験するわけではありません。

また、これらの症状以外にも、排尿・排便障害などの症状が現れる場合もあります。

症状が重い場合や、セルフケアを行っても改善しない場合は、専門家への相談が必要です。

坐骨神経痛を和らげるためのセルフケア

坐骨神経痛の痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたします。

特に睡眠時に症状が悪化すると、十分な休息が取れず、疲労が蓄積してしまうことも少なくありません。

そこで、ご自宅でできるセルフケア方法をご紹介いたします。

これらのセルフケアは症状の緩和を目的としたものであり、根本的な治療ではありません。

症状が改善しない場合や悪化する場合は、医療機関への受診をおすすめします。

ストレッチ

坐骨神経痛の痛みやしびれは、筋肉の緊張や炎症によって悪化することがあります。

ストレッチを行うことで、これらの症状を緩和し、血行を促進することができます。

ただし、痛みを感じない範囲で行うことが大切です。

痛みがある場合は無理せず中止してください。

①ハムストリングスのストレッチ

ハムストリングスは、太ももの裏側にある筋肉です。

この筋肉が硬くなると、坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

仰向けに寝て、片方の足を天井に向けて伸ばし、タオルなどを足の裏にかけて軽く引っ張ります。

この時、膝はなるべく伸ばした状態を保ちましょう。

反対側の足は床につけたままリラックスさせます。

15~30秒ほど保持し、反対側も同様に行います。

②梨状筋のストレッチ

梨状筋はお尻の深部にある筋肉で、坐骨神経の近くを通っています。

この筋肉が硬くなると、坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

仰向けに寝て、両膝を立てます。

片方の足を反対側の太ももに乗せ、両手で太ももを抱え込み、胸の方へ引き寄せます。

お尻の奥にストレッチ感を感じるように意識しましょう。

15~30秒ほど保持し、反対側も同様に行います。

③お尻のストレッチ

お尻の筋肉のストレッチは、坐骨神経痛の予防や緩和に効果的です。

床に座り、片方の足を伸ばし、もう片方の足を曲げてかかとをお尻に近づけます。

曲げた足の膝を外側に倒し、上体を前に倒します。

この時、お尻の外側にストレッチ感を感じるように意識しましょう。

15~30秒ほど保持し、反対側も同様に行います。

温熱療法

温熱療法は、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。

温罨法として、蒸しタオルや使い捨てカイロなどを患部に当てます。

低温やけどに注意し、心地よいと感じる温度で行いましょう。

冷罨法

炎症が強い場合は、冷罨法が効果的です。

保冷剤や氷嚢などをタオルに包んで患部に当てます。

凍傷を防ぐため、長時間同じ場所に当て続けないように注意しましょう。

10~15分程度を目安に行います。

| 症状 | 温罨法 | 冷罨法 |

| 急性期(強い痛みや炎症がある場合) | × | 〇 |

| 慢性期(鈍い痛みや違和感がある場合) | 〇 | △(炎症が強い場合のみ) |

正しい姿勢

日常生活における姿勢は、坐骨神経痛の予防や改善に大きく関わっています。

正しい姿勢を意識することで、坐骨神経への負担を軽減することができます。

①立っている時の姿勢

背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れることで、腰への負担を軽減できます。

また、長時間同じ姿勢で立ち続けないようにし、適度に休憩を取りながら姿勢を変えるようにしましょう。

②座っている時の姿勢

椅子に深く腰掛け、背もたれに寄りかかるようにします。

猫背にならないように注意し、顎を引いて背筋を伸ばしましょう。

足を組むと骨盤が歪み、坐骨神経痛を悪化させる可能性があるので避けましょう。

デスクワークなどで長時間座る場合は、1時間に1回程度立ち上がって軽いストレッチを行うのがおすすめです。

③寝ている時の姿勢

仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションや枕を置いて膝を軽く曲げると、腰への負担を軽減できます。

横向きで寝る場合は、抱き枕を抱えるか、両膝の間にクッションや枕を挟むと、身体のバランスが安定し、楽な姿勢を保つことができます。

うつ伏せは腰に負担がかかりやすいので避けましょう。

鍼灸が坐骨神経痛に効果的な理由

坐骨神経痛の痛みやしびれに悩まされている方にとって、鍼灸は効果的な選択肢の一つとなり得ます。

鍼灸治療は、東洋医学に基づいた伝統的な治療法であり、身体のツボに鍼を刺したり、お灸で温めたりすることで、様々な症状の改善を図ります。

特に坐骨神経痛に対しては、血行促進、筋肉の緩和、鎮痛効果など、多角的なメカニズムで効果を発揮することが期待されています。

血行促進効果

坐骨神経痛の痛みやしびれは、血行不良によって引き起こされる場合もあります。

鍼灸治療は、自律神経系に作用し、血管を拡張させることで血行を促進します。

血行が改善されると、神経への酸素や栄養供給がスムーズになり、痛みやしびれの緩和につながります。

また、老廃物の排出も促進されるため、炎症の抑制にも効果的です。

筋肉の緩和効果

坐骨神経痛は、筋肉の緊張や炎症が原因で起こることも少なくありません。

鍼灸治療は、トリガーポイントと呼ばれる筋肉の硬結部位に鍼を刺すことで、筋肉の緊張を緩和し、柔軟性を高めます。

特に、坐骨神経痛に関連する梨状筋、ハムストリングス、大殿筋などの筋肉に対して効果的です。

筋肉がリラックスすることで、神経への圧迫が軽減され、痛みやしびれが和らぎます。

また、鍼灸刺激は筋紡錘に作用し、筋肉の過剰な収縮を抑制する効果も期待できます。

鎮痛効果

鍼灸治療には、鎮痛効果も期待できます。

鍼灸刺激によって、脳内ではエンドルフィンやエンケファリンなどの鎮痛物質が分泌されます。

これらの物質は、モルヒネのような作用を持ち、痛みを軽減する効果があります。

また、鍼灸治療は、ゲートコントロールセオリーに基づき、痛み信号の伝達を抑制する効果も示唆されています。

つまり、鍼やお灸の刺激が、痛み信号よりも先に神経系に伝わることで、痛み信号の伝達がブロックされ、痛みを感じにくくなるというメカニズムです。

| 効果 | メカニズム |

| 血行促進 | 自律神経系への作用、血管拡張、酸素・栄養供給の促進、老廃物排出促進 |

| 筋肉の緩和 | トリガーポイントへの刺激、筋肉の緊張緩和、柔軟性向上、神経圧迫の軽減、筋紡錘への作用 |

| 鎮痛効果 | エンドルフィン・エンケファリンなどの鎮痛物質分泌、ゲートコントロールセオリーに基づく痛み信号伝達抑制 |

このように、鍼灸治療は坐骨神経痛の症状緩和に様々な効果が期待できます。

ただし、症状や体質によっては効果が異なる場合もありますので、専門家との相談の上、治療を受けることをおすすめします。

鍼灸治療と並行して、セルフケアを行うことで、より効果を高めることができます。

↓↓後編はこちら↓↓

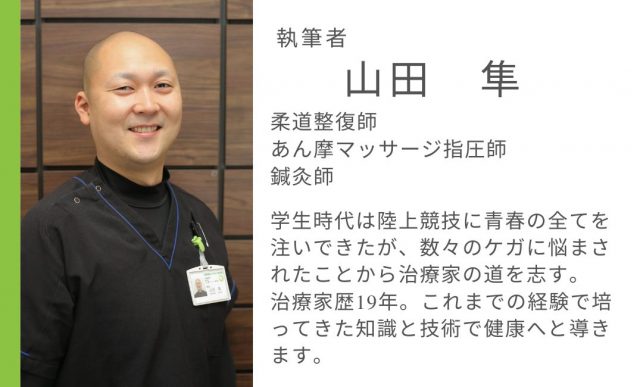

お電話ありがとうございます、

三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。