坐骨神経痛とは?

坐骨神経痛とは、腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足先にかけて伸びている坐骨神経が圧迫されたり刺激されたりすることで、痛みやしびれなどの症状が現れる状態のことです。

病名ではなく、様々な原因によって引き起こされる症状の総称であることを理解しておきましょう。

坐骨神経痛の症状

坐骨神経痛の症状は、人によって様々ですが、代表的なものとしては、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足先にかけての痛みやしびれ、灼熱感、電気が走るような痛み、感覚の鈍麻などが挙げられます。

痛みは、鋭い痛みから鈍い痛みまで様々で、動作によって悪化する場合もあります。

また、くしゃみや咳で痛みが強くなることもあります。

症状が軽い場合は、違和感程度の場合もありますが、重症になると、歩行困難や排尿・排便障害が起こる可能性もあります。

| 症状 | 説明 |

| 痛み | 鋭い痛み、鈍い痛み、電気が走るような痛みなど様々です。 |

| しびれ | 足先がしびれたり、感覚が鈍くなったりします。 |

| 灼熱感 | 焼けるような感覚があります。 |

| 感覚の鈍麻 | 触っても感覚が鈍くなったり、感じにくくなったりします。 |

| 歩行困難 | 重症の場合、歩くのが困難になることがあります。 |

| 排尿・排便障害 | 重症の場合、排尿・排便に支障をきたすことがあります。 |

坐骨神経痛の原因

坐骨神経痛の原因は様々ですが、最も多いのは腰椎椎間板ヘルニアです。

椎間板の一部が飛び出して坐骨神経を圧迫することで、痛みやしびれを引き起こします。

その他にも、腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群、脊椎すべり症、骨盤の歪み、妊娠など、様々な原因が考えられます。

加齢による骨や筋肉の衰えも、坐骨神経痛のリスクを高める要因となります。

また、長時間のデスクワークや、重いものを持ち上げるなどの肉体労働、冷えなども原因となることがあります。

日常生活における姿勢や動作の癖も、坐骨神経痛を引き起こす原因となることがあります。

原因を特定するためには、医療機関を受診し、適切な検査を受けることが重要です。

| 原因 | 説明 |

| 腰椎椎間板ヘルニア | 椎間板の一部が飛び出し、坐骨神経を圧迫します。 |

| 腰部脊柱管狭窄症 | 脊柱管が狭くなり、坐骨神経を圧迫します。 |

| 梨状筋症候群 | 梨状筋が坐骨神経を圧迫します。 |

| 脊椎すべり症 | 椎骨がずれて、坐骨神経を圧迫します。 |

| 骨盤の歪み | 骨盤が歪むことで、坐骨神経に負担がかかります。 |

| 妊娠 | お腹が大きくなることで、坐骨神経が圧迫されます。 |

| 加齢 | 骨や筋肉が衰え、坐骨神経痛のリスクが高まります。 |

| 長時間のデスクワーク・肉体労働 | 同じ姿勢を長時間続けることで、坐骨神経に負担がかかります。 |

| 冷え | 血行が悪くなり、坐骨神経痛の症状が悪化することがあります。 |

坐骨神経痛を悪化させるNGな座り方

日常生活における何気ない座り方が、坐骨神経痛を悪化させているかもしれません。

つらい痛みを長引かせないためにも、まずは悪化させる座り方を理解し、改善していくことが重要です。

ここでは、坐骨神経痛を悪化させる代表的なNGな座り方を3つご紹介します。

足を組む

足を組むと骨盤が歪み、身体のバランスが崩れます。

骨盤の歪みは、坐骨神経に負担をかけ、痛みを増強させる原因となります。

また、足を組むことで血行が悪くなり、坐骨神経痛の症状を悪化させる可能性があります。

さらに、長時間足を組むことで筋肉の緊張や硬直を招き、痛みを慢性化させるリスクも高まります。

浅く座る

椅子に浅く座ると、骨盤が後傾し、猫背になりやすい姿勢になります。

猫背は腰への負担を増大させ、坐骨神経を圧迫しやすくなります。

また、浅く座ることで腹筋や背筋などの体幹を支える筋肉が弱化し、姿勢が悪化することで坐骨神経痛の症状を悪化させることに繋がります。

長時間同じ姿勢で座り続ける

デスクワークや車の運転など、長時間同じ姿勢で座り続けることは、坐骨神経痛にとって大敵です。

同じ姿勢を続けることで、筋肉が緊張し、血行が悪化します。

その結果、坐骨神経への酸素供給が不足し、痛みやしびれが増強する可能性があります。

特に、長時間座り続ける場合は、こまめな休憩と軽いストレッチを挟むことが大切です。

| NGな座り方 | 悪影響 | 改善策 |

| 足を組む | 骨盤の歪み、血行不良、筋肉の緊張 | 足を組まないように意識する、骨盤矯正クッションを使用する |

| 浅く座る | 猫背、腰への負担増大、体幹筋力の弱化 | 深く座る、背筋を伸ばす、姿勢矯正ベルトを使用する |

| 長時間同じ姿勢で座り続ける | 筋肉の緊張、血行不良、酸素供給不足 | こまめな休憩、軽いストレッチ、スタンディングデスクの利用 |

これらのNGな座り方を避け、正しい座り方を意識することで、坐骨神経痛の症状を軽減し、再発を予防することに繋がります。

次の章では、坐骨神経痛を和らげる正しい座り方について詳しく解説します。

坐骨神経痛を和らげる正しい座り方

坐骨神経痛の痛みを悪化させないためには、日頃の座り方が非常に重要です。

正しい座り方を身につけることで、坐骨神経への負担を軽減し、症状の改善を期待できます。

逆に、間違った座り方を続けていると、痛みが増したり、慢性化したりする可能性があります。

ここでは、坐骨神経痛を和らげるための正しい座り方について詳しく解説します。

椅子に深く座る

椅子に浅く座ると、骨盤が後傾し、腰椎の湾曲が失われやすくなります。

この姿勢は、坐骨神経に負担をかけ、痛みを悪化させる原因となります。

深く座ることで、骨盤が安定し、腰への負担を軽減できます。

具体的には、椅子の背もたれに背中をしっかりつけ、お尻を奥まで入れるように意識しましょう。

足を床につける

足を床につけずに宙ぶらりんの状態にしていると、太ももの裏側の筋肉が緊張し、坐骨神経を圧迫する可能性があります。

足をしっかりと床につけることで、太ももの裏側の筋肉の緊張を和らげ、坐骨神経への負担を軽減できます。

足が床に届かない場合は、足台を使うと良いでしょう。

足台を使うことで、適切な姿勢を保ちやすくなります。

背筋を伸ばす

猫背のような姿勢は、腰椎の湾曲を変化させ、坐骨神経を圧迫する原因となります。

背筋を伸ばし、良い姿勢を保つことで、坐骨神経への負担を軽減し、痛みを和らげることができます。

デスクワークなどで長時間座る場合は、意識的に背筋を伸ばすように心がけましょう。

クッションやタオルを活用する

椅子に座るときに、クッションやタオルを腰に当てることで、腰椎の自然な湾曲をサポートし、坐骨神経への負担を軽減できます。

特に、長時間座る場合は、クッションやタオルを活用することで、腰への負担を軽減し、快適な座り心地を維持できます。

| ポイント | 詳細 |

| 椅子の高さ | 太ももと床が平行になるように椅子の高さを調整しましょう。 高すぎる、または低すぎる椅子は、姿勢が悪くなり、坐骨神経痛を悪化させる可能性があります。 |

| ひざの角度 | ひざの角度は90度~100度くらいを目安に調整しましょう。 ひざが曲がりにくいと、骨盤が後傾しやすくなります。 |

| 机との距離 | 机と体の距離は、拳1つ分くらい空けるようにしましょう。 近すぎると猫背になりやすく、遠すぎると背中が丸まりやすくなります。 |

| 休憩 | 長時間同じ姿勢で座り続けるのは避け、30分~1時間に1回は立ち上がって体を動かすようにしましょう。 軽いストレッチや散歩をすることで、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進することができます。 |

鍼灸を取り入れた坐骨神経痛セルフケア

坐骨神経痛の痛みやしびれは、日常生活に大きな支障をきたします。辛い症状を少しでも和らげるために、自宅でできるセルフケアとして鍼灸を取り入れてみましょう。

鍼灸は、坐骨神経痛の症状緩和に効果が期待できる東洋医学に基づいた施術法です。

鍼灸が坐骨神経痛に効果的な理由

鍼灸は、身体に鍼を刺したり、もぐさを燃やして温熱刺激を与えたりすることで、気の流れや血行を促進し、自己治癒力を高める効果があるとされています。

坐骨神経痛の原因となる筋肉の緊張や炎症を鎮め、痛みやしびれを軽減する効果が期待できます。

また、鍼灸刺激は、脳内物質であるエンドルフィンの分泌を促し、鎮痛効果をもたらすとも考えられています。

さらに、自律神経のバランスを整える効果も期待できるため、ストレスによる坐骨神経痛の悪化を防ぐ効果も期待できます。

自宅でできるツボ押しセルフケア

鍼灸院に通院する時間がない方でも、自宅で手軽にツボ押しセルフケアを行うことができます。

坐骨神経痛に効果的なツボをいくつかご紹介します。

ツボ押しは、入浴後など身体が温まっている時に行うのが効果的です。

親指の腹を使って、気持ちの良いと感じる程度の強さで、3~5秒押して3~5秒離すを数回繰り返しましょう。

強く押しすぎると逆効果になる場合があるので、注意が必要です。

①環跳(かんちょう)のツボ

環跳のツボは、お尻の外側、腰骨の上端と太ももの骨の出っ張りを結んだ線の中央にあります。

坐骨神経痛の痛みやしびれを和らげる効果があるとされています。

②委中(いちゅう)のツボ

委中のツボは、膝の裏の中央にあります。

膝裏の痛みやこわばりを和らげる効果があるとされています。

③承扶(しょうふ)のツボ

承扶のツボは、お尻の真ん中、臀列のちょうど真ん中にあります。

お尻の痛みやしびれを和らげる効果があるとされています。

| ツボの名前 | 位置 | 効果 |

| 環跳(かんちょう) | お尻の外側、腰骨の上端と太ももの骨の出っ張りを結んだ線の中央 | 坐骨神経痛の痛みやしびれを和らげる |

| 委中(いちゅう) | 膝の裏の中央 | 膝裏の痛みやこわばりを和らげる |

| 承扶(しょうふ) | お尻の真ん中、臀列のちょうど真ん中 | お尻の痛みやしびれを和らげる |

鍼灸院での専門的な治療

セルフケアで効果が得られない場合や、より専門的な治療を受けたい場合は、鍼灸院を受診しましょう。

鍼灸師は、個々の症状に合わせて適切なツボを選択し、鍼やお灸で刺激を与えることで、坐骨神経痛の根本的な改善を目指します。

また、生活習慣の指導やストレッチなどのアドバイスも行ってくれます。

鍼灸治療は、身体への負担が少ないため、高齢の方や妊娠中の方でも安心して受けることができます。

ただし、感染症や出血しやすい病気のある方は、事前に医師に相談するようにしてください。

坐骨神経痛の座り方に関するQ&A

坐骨神経痛の痛みは、日常生活の様々な場面で影響を及ぼしますが、特に座っている時の姿勢や座り方によって大きく変わります。

ここでは、よくある疑問にお答えします。

長時間デスクワークをする際の注意点

デスクワークなどで長時間座り続ける場合は、こまめな休憩と姿勢の変更が重要です。

30分~1時間に一度は立ち上がり、軽いストレッチや歩行を取り入れましょう。

また、正しい座り方を意識することも大切です。

椅子に深く腰掛け、背筋を伸ばし、足を床にしっかりとつけましょう。

腰を支えるクッションを使用するのも効果的です。

モニターの位置を調整し、猫背にならないように注意することも重要です。

床に座る際の注意点

床に座る際は、あぐらや横座りは避け、正座もしくは足を伸ばした姿勢を心がけましょう。

正座が辛い場合は、座布団を使用したり、壁に寄りかかるなどして楽な姿勢をとりましょう。

長時間同じ姿勢を続けるのは良くないので、適度に姿勢を変えたり、休憩を挟むようにしてください。

床に座る際に痛みやしびれが強くなる場合は、無理せず椅子に座るようにしましょう。

ストレッチの効果的なタイミング

ストレッチは、入浴後や就寝前など、体が温まっている時に行うのが効果的です。

筋肉がリラックスしているため、ストレッチによる効果を高めることができます。

また、朝の起床後やデスクワークの休憩時間などに行うのも良いでしょう。

痛みを感じない範囲で、無理のない範囲で行うようにしてください。

様々な座り方と坐骨神経痛の関係

| 座り方 | メリット | デメリット | 坐骨神経痛への影響 |

| 正座 | 背筋が伸びやすい | 膝や足首に負担がかかりやすい | 長時間の場合、痛みやしびれを悪化させる可能性がある |

| あぐら | リラックスできる | 骨盤が歪みやすい、股関節に負担がかかりやすい | 坐骨神経痛を悪化させる可能性が高い |

| 横座り | 楽な姿勢 | 骨盤の歪み、左右のバランスが悪くなる | 坐骨神経痛を悪化させる可能性が高い |

| 椅子に座る | 様々な姿勢をとれる | 姿勢が悪くなると腰に負担がかかる | 正しい座り方をすれば、症状の悪化を防げる |

座布団やクッションの効果的な使い方

座布団やクッションは、正しい姿勢をサポートし、腰や骨盤への負担を軽減するのに役立ちます。

椅子に座る場合は、腰と背もたれの間にクッションを挟むことで、腰を安定させ、背筋を伸ばしやすくなります。

床に座る場合は、厚みのある座布団を使用することで、お尻への負担を軽減し、楽な姿勢を保つことができます。

自分に合った硬さや高さのものを選ぶことが大切です。

まとめ

坐骨神経痛の痛みを和らげ、再発を防ぐには、正しい座り方が重要です。

この記事では、坐骨神経痛を悪化させるNGな座り方と、改善に効果的な正しい座り方をご紹介しました。

足を組んだり、浅く座ったり、長時間同じ姿勢を続けることは、坐骨神経痛を悪化させる原因となります。

逆に、椅子に深く座り、足を床につけ、背筋を伸ばすことで、腰への負担を軽減し、坐骨神経痛の予防・改善に繋がります。

クッションやタオルを活用することも効果的です。

さらに、鍼灸は坐骨神経痛のセルフケアとして有効な手段です。

環跳、委中、承扶などのツボ押しは、自宅で手軽に行えるセルフケアとしておすすめです。

これらのツボは、血行促進や筋肉の緊張緩和に効果があるとされています。

ただし、ツボ押しで効果が得られない場合や症状が悪化する場合は、無理をせず専門家にご相談ください。

この記事が、あなたの坐骨神経痛改善のヒントになれば幸いです。

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

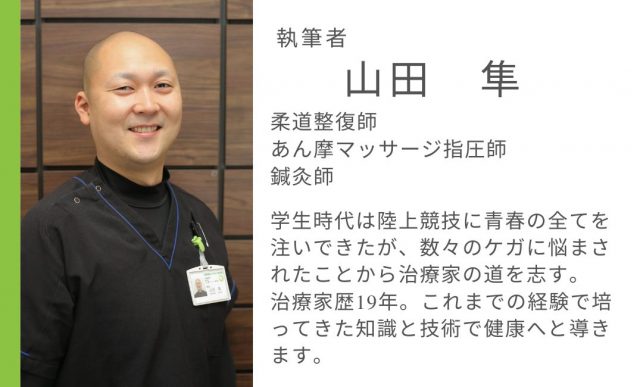

お電話ありがとうございます、

三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。