坐骨神経痛とは何か

坐骨神経痛とは、腰から足にかけて伸びる坐骨神経が圧迫されたり刺激されたりすることで、臀部から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて痛みやしびれなどの症状が現れる疾患です。

痛みは鋭い痛みや電気が走るような痛み、鈍い痛みなど様々で、症状の程度も軽いものから日常生活に支障をきたすほど重いものまで幅広く存在します。

坐骨神経は人体で最も太く長い神経であり、腰椎から出て、臀部を通って足先まで続いています。この神経が何らかの原因で圧迫や刺激を受けると、その支配領域である下肢に痛みやしびれなどの症状が現れます。必ずしも坐骨神経自体に異常があるわけではなく、他の疾患が原因で坐骨神経に影響を及ぼしている場合も多いことを理解しておくことが重要です。

坐骨神経痛の症状

坐骨神経痛の症状は多岐に渡り、その程度も人それぞれです。

代表的な症状と、それに伴うその他の症状について詳しく見ていきましょう。

①坐骨神経痛の代表的な症状

- 痛み:臀部から太もも、ふくらはぎ、足先にかけての痛み。鋭い痛み、電気が走るような痛み、鈍い痛みなど様々です。

- しびれ:同様に、臀部から足先にかけてのしびれ。感覚が鈍くなったり、逆に過敏になったりする場合もあります。

- 灼熱感:足に熱く焼けるような感覚が生じることがあります。

- 冷感:足が冷たく感じる、冷えやすいなどの症状が現れることがあります。

- 筋力低下:坐骨神経が支配する筋肉の力が弱まり、歩行困難になる場合もあります。

②坐骨神経痛に伴うその他の症状

- 排尿・排便障害:重症の場合、排尿や排便に困難が生じることがあります。これは緊急を要する症状であるため、すぐに医療機関への受診が必要です。

- 間欠性跛行:しばらく歩くと足に痛みやしびれが出て歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになる症状です。脊柱管狭窄症に特徴的な症状です。

- 夜間痛:夜間や安静時に痛みが強くなることがあります。

- 咳やくしゃみで痛みが悪化:咳やくしゃみをすると腹圧が上がり、坐骨神経への圧迫が強まるため、痛みが悪化することがあります。

坐骨神経痛の原因

坐骨神経痛は、様々な原因によって引き起こされます。

代表的な原因を以下に示します。

| 原因 | 概要 |

| 椎間板ヘルニア | 背骨の椎間板が飛び出し、坐骨神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こします。 |

| 脊柱管狭窄症 | 加齢などにより脊柱管が狭くなり、坐骨神経が圧迫されることで症状が現れます。 |

| 梨状筋症候群 | お尻の深部にある梨状筋が坐骨神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こします。 |

| その他原因 | 腰椎すべり症、腫瘍、感染症、妊娠など、様々な原因が考えられます。 |

これらの原因によって坐骨神経が圧迫されたり刺激されたりすることで、炎症が生じ、痛みやしびれなどの症状が現れると考えられています。

原因によって治療法も異なってきますので、まずは正確な診断を受けることが重要です。

坐骨神経痛のメカニズム

坐骨神経痛は、その名前から坐骨神経自体に問題があると思われがちですが、実際は坐骨神経が圧迫されたり炎症を起こしたりすることで引き起こされる症状です。

坐骨神経痛のメカニズムを理解することで、より効果的な治療や予防につなげることができます。

神経への圧迫・炎症

坐骨神経は、腰椎から出て足先まで伸びる人体で最も太くて長い神経です。

この神経が、何らかの原因で圧迫されたり炎症を起こしたりすることで、坐骨神経痛の症状が現れます。

圧迫や炎症の主な原因としては、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などが挙げられます。

これらの疾患によって、神経の通り道が狭くなったり、神経自体が刺激を受けたりすることで、痛みやしびれなどの症状が発生します。

痛みやしびれの伝達

坐骨神経が圧迫や炎症を受けると、その刺激は電気信号として脳に伝えられます。

この信号が痛みやしびれとして認識されるのです。

痛みやしびれの程度や範囲は、神経への圧迫や炎症の程度、そして個々の神経の感受性によって異なります。

また、神経の圧迫部位によっても症状の出方が変わり、例えば、腰椎のどの部分で神経が圧迫されているかによって、痛みやしびれの出現する場所が異なります。

| 圧迫部位 | 症状の出方 |

| 腰椎4番・5番 | 太ももの外側、ふくらはぎの外側、足の甲にしびれや痛み |

| 腰椎5番・仙骨1番 | 太ももの後ろ側、ふくらはぎ、足の裏にしびれや痛み |

坐骨神経痛の痛みは、鋭い痛みや鈍い痛み、焼けるような痛みなど、様々です。

また、しびれも、ピリピリとした感覚や、感覚が鈍くなるなど、多様な形で現れます。

症状の悪化要因

坐骨神経痛の症状は、姿勢や動作、気温、精神的なストレスなどによって悪化することがあります。

例えば、長時間座っている、重いものを持ち上げる、前かがみの姿勢を続けるなどは、神経への圧迫を強めるため、症状を悪化させる可能性があります。

また、冷えによって血行が悪くなると、筋肉が緊張しやすくなり、神経への圧迫が増強されるため、症状が悪化しやすくなります。

さらに、ストレスは自律神経のバランスを崩し、筋肉の緊張を高めるため、間接的に坐骨神経痛の症状を悪化させる可能性があります。

症状を悪化させないためには、正しい姿勢を保つ、重いものを持ち上げるときは腰に負担をかけない、体を冷やさない、適度な運動をする、十分な睡眠をとるなど、日常生活での注意が必要です。

また、精神的なストレスを軽減することも重要です。

鍼灸治療と坐骨神経痛

坐骨神経痛の痛みやしびれに悩まされている方にとって、鍼灸治療は効果的な選択肢の一つとなり得ます。

西洋医学的な治療法とは異なるアプローチで、坐骨神経痛の根本原因に働きかけ、症状の緩和を目指します。

鍼灸が坐骨神経痛の症状に効果的な理由

鍼灸治療は、身体に鍼を刺したり、お灸で温熱刺激を与えることで、様々な生理作用を促し、坐骨神経痛の症状緩和に繋がると考えられています。

具体的には、次の3つの作用が主なメカニズムとして挙げられます。

①血行促進作用

鍼やお灸の刺激は、患部の血行を促進する効果があります。

血行が良くなることで、筋肉や神経への酸素供給が向上し、痛みや炎症物質の除去が促進されます。

結果として、坐骨神経痛の症状緩和に繋がると考えられています。

②筋緊張緩和作用

坐骨神経痛は、筋肉の緊張が原因で神経が圧迫されることで起こる場合もあります。

鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和させる効果があり、神経への圧迫を軽減することで、痛みやしびれの緩和に繋がります。

③鎮痛作用

鍼やお灸の刺激は、脳内でエンドルフィンなどの鎮痛作用を持つ物質の分泌を促進すると言われています。

これらの物質は、モルヒネのような鎮痛剤と同様に、痛みを軽減する効果があります。

また、鍼灸治療は、痛みの信号伝達を抑制する効果もあると考えられています。

鍼灸による坐骨神経痛へのアプローチ方法

鍼灸治療では、坐骨神経痛の原因や症状に合わせて、様々なアプローチ方法が用いられます。

代表的な方法として、トリガーポイント鍼療法と経穴(ツボ)への刺激が挙げられます。

①トリガーポイント鍼療法

トリガーポイントとは、筋肉の中にできる硬結した部分で、押すと痛みやしびれを引き起こすことがあります。

坐骨神経痛においても、このトリガーポイントが症状の原因となっているケースがあります。

トリガーポイント鍼療法では、トリガーポイントに直接鍼を刺すことで、筋肉の緊張を緩和し、痛みやしびれを軽減します。

②経穴(ツボ)への刺激

経穴(ツボ)とは、身体にある特定の場所で、鍼やお灸の刺激を与えることで、様々な効果が期待できるとされている点のことです。

坐骨神経痛の治療では、環跳、承扶、委中などのツボが用いられることが多く、これらのツボに鍼やお灸で刺激を与えることで、血行促進、筋緊張緩和、鎮痛作用などの効果が期待できます。

以下に代表的なツボと期待される効果をまとめました。

| ツボ | 位置 | 期待される効果 |

| 環跳 | お尻の外側、股関節のやや後方 | 腰やお尻の痛み、しびれの緩和 |

| 承扶 | お尻の中央、臀溝の中央 | お尻や太ももの裏側の痛み、しびれの緩和 |

| 委中 | 膝の裏側、中央のくぼみ | 膝の裏側の痛み、ふくらはぎの痛み、しびれの緩和 |

これらのツボ以外にも、坐骨神経痛の症状や原因に合わせて、様々なツボが選択されます。

鍼灸師は、患者の状態を丁寧に診ながら、最適なツボを選び、治療を行います。

坐骨神経痛の鍼灸治療例

坐骨神経痛への鍼灸治療の効果を、具体的な症例を通して見ていきましょう。

それぞれの原因別に、鍼灸治療がどのようにアプローチしていくのかを解説します。

症例1:椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛

40代男性。デスクワーク中心の生活を送っており、数ヶ月前から腰痛と右脚のしびれが出現。

整形外科を受診し、椎間板ヘルニアと診断されました。

痛み止めを服用していましたが、症状の改善が見られず、鍼灸治療を試みることにしました。

治療内容と経過

腰部周囲の筋肉の緊張緩和と血行促進を目的に、腰部や臀部、下肢のツボに鍼治療を行いました。

また、下肢の筋力低下を防ぐために、自宅でのストレッチ指導も行いました。

初回の治療後から、しびれが軽減した感覚があったとのことです。

週2回の治療を3ヶ月継続した結果、痛みやしびれはほぼ消失し、仕事にも支障なく復帰できました。

症例2:脊柱管狭窄症による坐骨神経痛

60代女性。

長年、腰痛に悩まされており、最近では歩行時に下肢の痛みやしびれが出現するようになりました。

整形外科で脊柱管狭窄症と診断され、薬物療法を受けていましたが、効果が限定的でした。

日常生活での支障を軽減するために、鍼灸治療を開始しました。

治療内容と経過

脊柱周囲の筋肉の緊張を緩和し、神経への圧迫を軽減するために、腰背部や臀部、下肢のツボに鍼治療を行いました。

併せて、自宅でできる簡単な体操も指導しました。

1ヶ月ほど週1回の治療を継続した結果、歩行時の痛みやしびれが軽減し、日常生活動作が楽になりました。

現在も月に1、2回のメンテナンス治療を継続し、症状の再発予防に努めています。

症例3:梨状筋症候群による坐骨神経痛

30代女性。

立ち仕事が多く、長時間同じ姿勢でいることが多かったため、臀部の痛みと左脚のしびれが出現。

整形外科を受診し、梨状筋症候群と診断されました。

ストレッチなどのセルフケアを行っていましたが、症状の改善が見られず、鍼灸治療を試みることにしました。

治療内容と経過

| 治療期間 | 治療内容 | 症状の変化 |

| 1~4週目 | 梨状筋を中心とした臀部、下肢のツボへの鍼治療、ストレッチ指導 | しびれの範囲が狭くなり、痛みが軽減 |

| 5~8週目 | 鍼治療に加え、お灸治療を開始。自宅でのセルフケア指導も継続 | 痛みはほぼ消失、しびれも残存するものの日常生活に支障なし |

| 9~12週目 | 月に1回のメンテナンス治療 | 再発予防と健康維持 |

梨状筋の緊張緩和と血行促進を目的とした鍼治療と、自宅でのストレッチを組み合わせることで、8週間で痛みはほぼ消失しました。

しびれも軽減し、日常生活に支障がない程度まで回復しました。

現在も月に1回のメンテナンス治療を継続し、再発予防に努めています。

これらの症例はあくまで一例であり、効果には個人差があります。

しかし、鍼灸治療が坐骨神経痛の症状緩和に有効な選択肢となり得ることを示唆しています。

坐骨神経痛でお悩みの方は、一度鍼灸治療を試してみる価値があるかもしれません。

坐骨神経痛に対する鍼灸以外の治療法

坐骨神経痛の治療は鍼灸以外にも様々な方法があり、症状や原因に合わせて適切な治療法を選択することが重要です。

ここでは、代表的な治療法をいくつかご紹介します。

薬物療法

痛みやしびれなどの症状を緩和するために、様々な薬物が用いられます。

①鎮痛薬

痛みを抑える薬として、アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などが使用されます。

NSAIDsは炎症を抑える効果も期待できます。

②神経障害性疼痛治療薬

神経の損傷による痛みに有効な薬剤で、プレガバリンやガバペンチンなどが使用されます。

しびれや灼熱感といった症状の緩和に役立ちます。

③筋弛緩薬

筋肉の緊張を和らげる薬で、エペリゾン塩酸塩などが使用されます。

筋肉の緊張が原因で坐骨神経が圧迫されている場合に有効です。

理学療法

理学療法では、運動療法や物理療法などを通して、身体の機能改善や痛みの軽減を目指します。

①運動療法

ストレッチや筋力トレーニングなどを行い、柔軟性や筋力を向上させることで、坐骨神経への負担を軽減します。

腰や骨盤周りの筋肉を強化することで、姿勢の改善にも繋がります。

| 運動の種類 | 効果 |

| ストレッチ | 筋肉の柔軟性を高め、神経の圧迫を軽減 |

| 筋力トレーニング | 体幹や下肢の筋力を強化し、姿勢を安定 |

| 有酸素運動 | 血行促進、全身の健康維持 |

②物理療法

温熱療法、牽引療法、電気刺激療法など、様々な物理療法があります。

温熱療法は血行を促進し、筋肉の緊張を緩和します。

牽引療法は、脊椎を引っ張ることで神経への圧迫を軽減します。

電気刺激療法は、痛みを和らげる効果が期待できます。

| 物理療法の種類 | 効果 |

| 温熱療法 | 血行促進、筋肉の緩和 |

| 牽引療法 | 神経の圧迫軽減 |

| 電気刺激療法 | 鎮痛効果 |

手術療法

保存療法で効果が得られない場合や、症状が重症の場合には、手術療法が検討されます。

坐骨神経痛の原因となっている疾患によって、手術の方法も異なります。

①椎間板ヘルニアに対する手術

突出している椎間板の一部を切除し、神経への圧迫を取り除く手術が行われます。

ヘルニアが大きく神経を強く圧迫している場合に適応となります。

内視鏡を用いた手術など、低侵襲な手術法も開発されています。

②脊柱管狭窄症に対する手術

狭窄している脊柱管を広げることで、神経への圧迫を軽減する手術が行われます。

脊柱管が狭くなり神経が圧迫されている場合に適応となります。

手術療法は最終手段であり、手術を受けるかどうかは、医師とよく相談し、慎重に判断する必要があります。

坐骨神経痛の予防とセルフケア

坐骨神経痛の再発を防ぎ、快適な日常生活を送るためには、日頃からの予防とセルフケアが重要です。

ここでは、坐骨神経痛の予防とセルフケアに効果的な方法をご紹介します。

ストレッチ

ストレッチは、坐骨神経痛の原因となる筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を高める効果があります。

毎日継続して行うことで、症状の改善や予防に繋がります。

①ハムストリングスのストレッチ

床に座り、片方の足を伸ばし、もう片方の足を曲げます。

伸ばした足のつま先に向けて上体を倒し、ハムストリングスに伸びを感じるところで30秒ほどキープします。反対側も同様に行います。

②梨状筋のストレッチ

仰向けに寝て、両膝を立てます。

片方の足首をもう片方の膝の上に乗せ、両手で太もも裏を抱えて胸の方に引き寄せます。

お尻に伸びを感じるところで30秒ほどキープします。反対側も同様に行います。

③脊柱起立筋のストレッチ

仰向けに寝て、両膝を抱え込みます。

ゆっくりと体を丸め、背中を伸ばすようにします。

この姿勢を30秒ほどキープします。

姿勢の改善

悪い姿勢は、腰や背中に負担をかけ、坐骨神経痛を悪化させる要因となります。

正しい姿勢を意識することで、症状の予防と改善に繋がります。

①立っている時

背筋を伸ばし、あごを引きます。

お腹に軽く力を入れて、骨盤を立てるように意識します。

体重は両足に均等にかけます。

②座っている時

深く椅子に座り、背もたれに寄りかかります。

足を組まず、両足を床につけます。

パソコン作業をする際は、画面の高さを目の位置に合わせ、猫背にならないように注意します。

③寝ている時

仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションを置いて、腰の負担を軽減します。

横向きで寝る場合は、両膝を軽く曲げ、抱き枕などを抱えると、体が安定しやすくなります。

適度な運動

適度な運動は、血行を促進し、筋肉を強化することで、坐骨神経痛の予防に効果的です。

ウォーキングや水泳など、腰に負担の少ない運動を選びましょう。

痛みがある場合は、無理せず安静にすることが大切です。

| 運動の種類 | 効果 | 注意点 |

| ウォーキング | 血行促進、筋力強化 | 痛みが出ない範囲で行う |

| 水泳 | 浮力により腰への負担が少ない | 水温に注意する |

| ヨガ | 柔軟性向上、リラックス効果 | 無理なポーズは避ける |

これらの予防とセルフケアを実践することで、坐骨神経痛の症状を軽減し、再発を予防することができます。

しかし、症状が改善しない場合や悪化する場合は、早めに専門家にご相談ください。

まとめ

坐骨神経痛は、腰から足にかけて伸びる坐骨神経が圧迫されたり炎症を起こしたりすることで、痛みやしびれが生じる症状です。

その原因は椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、梨状筋症候群など様々です。

これらの原因によって神経が圧迫され、痛みやしびれの信号が脳に伝達されることで、坐骨神経痛の症状が現れます。

鍼灸治療は、血行促進、筋緊張緩和、鎮痛作用といったメカニズムを通して、坐骨神経痛の症状緩和に効果が期待できます。

トリガーポイント鍼療法や経穴への刺激といった鍼灸特有のアプローチは、坐骨神経痛の原因となっている筋肉や神経に直接働きかけます。

薬物療法、理学療法、手術療法といった西洋医学的な治療法と併用することで、より効果的な治療となる場合もあります。

さらに、ストレッチや姿勢の改善、適度な運動などのセルフケアは、坐骨神経痛の予防と再発防止に役立ちます。

坐骨神経痛でお悩みの方は、鍼灸治療も選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

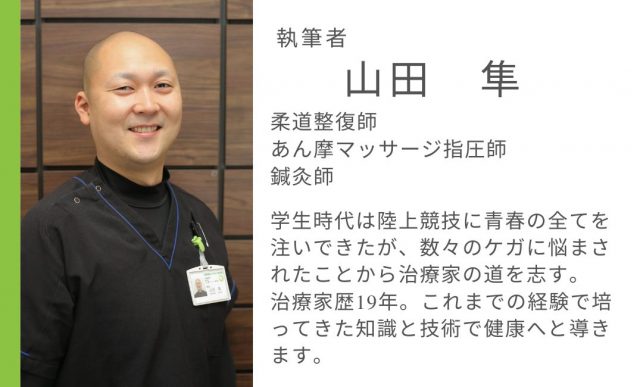

お電話ありがとうございます、

三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。