歩けないほどの坐骨神経痛とは?

坐骨神経痛とは、腰から足にかけて伸びる坐骨神経が圧迫されたり刺激されたりすることで、臀部から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて痛みやしびれなどの症状が現れる疾患です。

その痛みは、鋭い痛みや電気が走るような痛み、鈍い痛みなど様々で、人によって感じ方も異なります。

多くの場合、片側のみに症状が現れますが、両側に症状が現れることもあります。

坐骨神経痛の症状について

坐骨神経痛の症状は、軽度なものから重度なものまで様々です。

初期は軽い痛みやしびれを感じる程度ですが、悪化すると歩行困難になることもあります。

症状の程度や種類は、坐骨神経がどの程度、どのように圧迫されているかによって大きく変わってきます。

①軽度から重度の症状

坐骨神経痛の症状は、以下のように段階的に重くなっていくことがあります。

| 段階 | 症状 |

| 軽度 | 臀部や太もも裏、ふくらはぎなどに軽い痛みやしびれ、違和感がある。長時間同じ姿勢でいると症状が悪化する傾向がある。 |

| 中等度 | 痛みやしびれが強くなり、日常生活に支障が出始める。長時間立っていたり、歩いたりすることが困難になる場合もある。くしゃみや咳で痛みが増強することもある。 |

| 重度 | 激しい痛みやしびれのため、歩行が困難になり、日常生活に大きな支障が出る。安静にしていても痛みを感じることもあり、睡眠にも影響を及ぼす場合がある。排尿・排便障害を伴うこともある。 |

②歩行困難になるケース

坐骨神経痛が重症化すると、歩行困難になることがあります。

これは、坐骨神経が大きく圧迫され、炎症が強くなっているためです。

特に、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが原因で坐骨神経痛を発症している場合、歩行困難になるリスクが高くなります。

また、痛みによって筋肉が緊張し、さらに神経を圧迫することで悪循環に陥り、歩行困難な状態が長引く可能性もあります。

痛みやしびれの程度が強く、日常生活に支障が出ている場合は、早めに専門家への相談をおすすめします。

坐骨神経痛で歩けない原因

坐骨神経痛で歩けないほどの痛みやしびれが生じる原因はさまざまです。

痛みの程度や症状の出方によって原因が異なる場合もありますので、まずはご自身の症状をよく把握することが大切です。

ここでは、歩行困難になるほどの坐骨神経痛の主な原因を解説します。

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板というクッションの役割を果たす組織の一部が飛び出し、坐骨神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす疾患です。

特に腰椎に発生する椎間板ヘルニアは、坐骨神経痛の代表的な原因として知られています。

重いものを持ち上げた時や、くしゃみをした時など、急激な負荷がかかった際に発症することがあります。

また、加齢による椎間板の変性も原因の一つです。

ヘルニアが大きくなると神経への圧迫も強くなり、歩行困難になるほどの激しい痛みやしびれを引き起こすことがあります。

脊柱管狭窄症

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る脊柱管という神経の通り道が狭くなることで、坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれが生じる疾患です。

加齢に伴う骨や靭帯の変形、肥厚などが主な原因とされています。

特徴的な症状として、間欠性跛行と呼ばれる、しばらく歩くと足に痛みやしびれが出て歩けなくなり、少し休むとまた歩けるようになるという症状が現れます。

進行すると、安静時にも痛みやしびれが続くようになり、歩行困難になることもあります。

梨状筋症候群

梨状筋症候群は、お尻にある梨状筋という筋肉が坐骨神経を圧迫することで痛みやしびれが生じる疾患です。

長時間同じ姿勢で座っていたり、過度な運動によって梨状筋が緊張したり、炎症を起こすことが原因となります。

お尻の深部に痛みを感じ、それが太ももやふくらはぎにかけて広がることもあります。

また、足を組む、正座をするなどの動作で痛みが悪化することがあります。

その他原因

上記以外にも、歩けないほどの坐骨神経痛を引き起こす原因はいくつかあります。

例えば、以下のようなものがあります。

| 原因 | 概要 |

| 脊椎すべり症 | 腰椎の一部が前方にずれることで、神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こす疾患です。 |

| 腰椎分離症 | 腰椎の一部に亀裂が生じることで、神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こす疾患です。 |

| 腫瘍 | 脊椎や脊髄に腫瘍ができることで、神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。 |

| 感染症 | 脊椎や脊髄に感染症が起こることで、神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。 |

| 外傷 | 交通事故や転倒などによる外傷が原因で、神経が損傷し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。 |

これらの原因以外にも、まれに内臓疾患が原因で坐骨神経痛のような症状が現れる場合もありますので、症状が改善しない場合は医療機関への受診をおすすめします。

歩けないほどの坐骨神経痛のセルフケア

歩けないほどの坐骨神経痛に襲われたときは、まずは焦らず、落ち着いて対処することが大切です。

セルフケアは症状の緩和に役立ちますが、あくまでも応急処置や補助的な役割と考えてください。

痛みが強い場合や長引く場合は、専門家への相談が不可欠です。

安静にする

強い痛みがあるときは、無理に動かず安静にすることが重要です。

安静にすることで、炎症が悪化することを防ぎ、痛みを和らげることができます。

安静期間は症状の程度によって異なりますが、痛みが強い間は、なるべく動かないようにしましょう。

ただし、長期間の安静は筋力低下につながる可能性があるため、痛みが落ち着いてきたら、徐々に体を動かすようにしてください。

ストレッチ

ストレッチは、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、坐骨神経痛の症状緩和に効果的です。

ただし、痛みが増強する場合は、無理に行わず中止してください。

下記に坐骨神経痛に効果的なストレッチを紹介します。

①ハムストリングスのストレッチ

ハムストリングスは、太ももの裏側にある筋肉群で、坐骨神経痛に大きく関与しています。

この筋肉が硬くなると、坐骨神経を圧迫し、痛みを増悪させる可能性があります。

ハムストリングスのストレッチは、床に座って行う方法や、立って行う方法など、様々なバリエーションがあります。

ご自身の体の状態に合わせて、無理のない範囲で行ってください。

- 床に座り、片方の足を伸ばし、もう片方の足を曲げます。

- 伸ばした足のつま先に向けて、上体をゆっくりと倒していきます。

- 太ももの裏側にストレッチ感を感じるところで、20~30秒ほどキープします。

- 反対側の足も同様に行います。

②梨状筋のストレッチ

梨状筋は、お尻の深部にある筋肉で、坐骨神経の近くを通っています。

この筋肉が硬くなると、坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こすことがあります。

梨状筋のストレッチは、仰向けに寝て行う方法や、椅子に座って行う方法などがあります。

- 仰向けに寝て、両膝を立てます。

- 片方の足をもう片方の足の太ももに乗せます。

- 乗せた側の太ももを持ち、胸の方へ引き寄せます。

- お尻にストレッチ感を感じるところで、20~30秒ほどキープします。

- 反対側の足も同様に行います。

温熱療法

温熱療法は、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。

温罨法として、蒸しタオルや使い捨てカイロ、温熱パッドなどを患部に当てる方法があります。

入浴も効果的ですが、長時間の入浴は避け、ぬるめのお湯にしましょう。

湯船につかるのが難しい場合は、シャワーで温めるだけでも効果があります。

市販薬の利用

市販薬は、一時的な痛みの緩和に役立ちます。

鎮痛剤には、様々な種類がありますが、ご自身の症状に合わせて適切なものを選びましょう。

内服薬だけでなく、湿布薬も効果的です。

ただし、市販薬はあくまで対症療法であり、根本的な解決にはなりません。

また、長期間の使用は副作用のリスクもあるため、注意が必要です。

症状が改善しない場合は、自己判断で服用を続けず、専門家に相談しましょう。

| 種類 | 効果 | 注意点 |

| アセトアミノフェン | 痛みや発熱を抑える | 空腹時の服用は避ける |

| イブプロフェン | 痛みや炎症を抑える | 胃腸障害に注意 |

| ロキソプロフェン | 痛みや炎症を抑える | 胃腸障害に注意 |

上記は代表的な市販薬の成分です。

購入前に薬剤師に相談し、用法・用量を守って服用しましょう。

坐骨神経痛に鍼灸が効果的な理由

歩けないほどの激しい坐骨神経痛に悩まされている方にとって、痛みを軽減し、再び歩けるようになるための効果的な方法を探すことは切実な願いです。

その中で、鍼灸は古くから伝わる治療法として、坐骨神経痛の症状緩和に一定の効果が期待できると注目されています。

ここでは、鍼灸が坐骨神経痛にどのように作用するのか、そのメカニズムを詳しく解説します。

血行促進効果

坐骨神経痛の痛みが発生する原因の一つに、血行不良が挙げられます。

血行不良が起こると、筋肉や神経への酸素供給が不足し、老廃物が蓄積されやすくなります。

これが神経を圧迫し、炎症や痛みを増強させる原因となります。

鍼灸治療では、ツボに鍼を刺入することで、局所の血流を改善し、酸素供給を増やし、老廃物の排出を促進します。

これにより、神経への圧迫が軽減され、痛みが和らぐ効果が期待できます。

筋肉の緩和効果

坐骨神経痛は、筋肉の緊張によっても引き起こされます。

特に、梨状筋やハムストリングスといった坐骨神経周辺の筋肉が硬くなると、神経を圧迫し、痛みやしびれを増悪させる可能性があります。

鍼灸治療は、これらの筋肉の緊張を緩和する効果があります。

鍼刺激が自律神経系に作用し、筋肉の過剰な緊張を抑制することで、神経への圧迫を軽減し、痛みを和らげます。

トリガーポイントへのアプローチ

筋肉の中には、「トリガーポイント」と呼ばれる、圧痛点が存在します。

トリガーポイントは、筋肉の過緊張や血行不良によって形成され、痛みやしびれの原因となることがあります。

鍼灸治療では、このトリガーポイントに鍼を刺入することで、筋肉の緊張を緩和し、血流を改善することで、坐骨神経痛の症状を緩和します。

鎮痛効果

鍼灸治療には、鎮痛効果があることが知られています。

鍼刺激によって、脳内ではエンドルフィンなどの鎮痛物質が分泌されます。

これらの物質は、モルヒネの数倍もの鎮痛作用を持つと言われており、坐骨神経痛による痛みを軽減する効果が期待できます。

また、鍼灸治療は、痛みを伝える神経経路にも作用し、痛みの信号を抑制する効果も持っています。

| 効果 | メカニズム |

| 血行促進 | 鍼刺激による局所血流の改善、酸素供給の増加、老廃物の排出促進 |

| 筋肉の緩和 | 自律神経系への作用による筋肉の緊張抑制、トリガーポイントへのアプローチ |

| 鎮痛効果 | エンドルフィンなどの鎮痛物質の分泌促進、痛みの信号伝達抑制 |

鍼灸治療は、これらの相乗効果によって、坐骨神経痛の症状を総合的に改善する効果が期待できます。

ただし、効果には個人差があり、すべての患者さんに効果があるとは限りません。

また、鍼灸治療は、あくまで対症療法であり、根本的な原因の治療には、他の治療法との併用が必要となる場合もあります。

歩けないほどの坐骨神経痛に対する鍼灸治療の実際

歩行もままならないほどの激しい坐骨神経痛に悩まされている方にとって、鍼灸治療は有効な選択肢の一つとなり得ます。

ここでは、鍼灸院における治療の流れや、治療の頻度、期間について詳しく解説します。

鍼灸院での治療の流れ

一般的な鍼灸院での坐骨神経痛の治療の流れは以下の通りです。

・問診:まずは、現在の症状、痛みの程度、発症時期、既往歴などについて詳しく問診を行います。日常生活での動作や姿勢、痛みが悪化する状況なども重要な情報となります。

・触診:問診後、身体の状態を把握するために触診を行います。筋肉の緊張や圧痛、関節の可動域などを確認し、痛みの原因を探ります。

・施術:痛みの原因となっている部位や関連するツボに鍼を刺したり、お灸を据えたりします。使用する鍼は使い捨ての極細の鍼なので、痛みはほとんど感じません。お灸も温灸が主流で、やけどの心配もありません。

・施術後の説明:施術後には、今後の治療方針や自宅でのセルフケアの方法などについて説明を受けます。日常生活での注意点などもアドバイスしてもらえるので、積極的に質問しましょう。

鍼灸治療の頻度と期間

鍼灸治療の頻度や期間は、症状の程度や個々の体質によって異なります。

一般的な目安としては、初期は週に2~3回程度、症状が落ち着いてきたら週に1回程度の通院が推奨されます。

治療期間も、数週間から数ヶ月かかる場合もあります。

| 症状の程度 | 治療頻度の目安 | 治療期間の目安 |

| 軽度(日常生活に支障がない程度) | 週1回 | 数週間 |

| 中程度(日常生活に多少の支障がある) | 週2~3回 | 1~2ヶ月 |

| 重度(歩行困難など日常生活に大きな支障がある) | 週3回以上 | 数ヶ月 |

あくまでも目安であり、症状や体質によって異なるため、鍼灸師と相談しながら治療計画を立てていくことが大切です。

自己判断で治療を中断せず、継続的に治療を受けることで、より効果を実感できるでしょう。

鍼灸治療は、坐骨神経痛の痛みを緩和するだけでなく、根本的な原因にアプローチすることで、再発予防にも繋がります。

歩けないほどの激しい坐骨神経痛でお悩みの方は、鍼灸治療を試してみる価値があるでしょう。

まとめ

歩けないほどの坐骨神経痛は、日常生活に大きな支障をきたす深刻な症状です。

この記事では、その原因として椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、梨状筋症候群などを挙げ、それぞれの症状について解説しました。

歩行困難になるほどの痛みは、これらの原因によって坐骨神経が圧迫されることで引き起こされます。

セルフケアとしては、安静、ストレッチ、温熱療法、市販薬の利用などが有効です。

特に、ハムストリングスや梨状筋のストレッチは、坐骨神経への圧迫を軽減する効果が期待できます。

また、温熱療法は血行を促進し、痛みを和らげる効果があります。

ただし、これらのセルフケアで改善が見られない場合や、症状が悪化する場合は、医療機関への受診が必要です。

鍼灸治療は、坐骨神経痛の症状緩和に効果的であると考えられています。

血行促進、筋肉の緩和、鎮痛効果など、様々なメカニズムで坐骨神経痛にアプローチします。

鍼灸治療を受ける際は、国家資格を持つ鍼灸師のいる治療院を選び、治療方針や治療頻度について相談することが大切です。

お困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

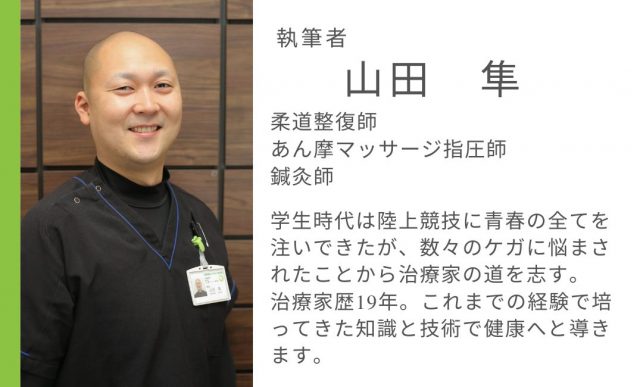

お電話ありがとうございます、

三郷駅前はりきゅう整骨院でございます。